矢志不渝科学救国 治学育人奉献一生——秉志先生的人生之路

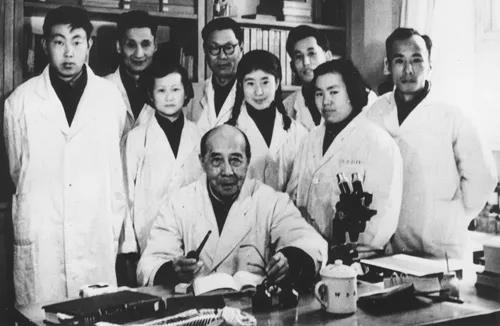

1915年10月25日,中国科学社第一届董事会成员合影。前排左起:赵元仁、周仁,后排左起:秉志、任鸿隽、赵明复

作者:聂常虹 杨俊成 姜秉国

“今日世界人类之幸福,何者非由科学所致,吾国之弱不足忧,倘能使科学发达,则转弱有方也,吾国之贫不足虑,倘能使科学发达,则疗贫有术也,吾国一切困难,尽可诉诸科学,以图解决。”“吾国贫弱,至今已极,谈救国者,不能不诉诸科学。观于列强之对吾国,其过去,现在及将来,令人骨颤心悸者也!故吾国今日最急切不容稍缓之务,唯有发展科学以图自救。”作为五四学人的优秀代表,秉志先生分别在1932年和1935年的《科学》杂志上振聋发聩地呼喊,成为代表那个时代爱国知识分子的历史强音。

秉志 (1886.4.9—1965.2.21),满族,原名翟秉志,字农山,河南开封人,我国现代动物学的奠基人,现代生物学教育的启蒙者、开拓者,中国动物科学事业当之无愧的一代宗师。秉志先生一生无论何时、身处何地,都将自己的命运和中华民族的命运紧紧联系在一起,将自己的科研事业和祖国的发展紧紧联系在一起。他坚定的理想信念,博大的爱国情怀,优秀的学术思想,广博的科学知识,严谨的治学精神为科学人树立起精神的坐标。

传播科学,求真致用

19世纪中叶到20世纪初,帝国主义列强一次又一次入侵,中华民族进入历史上最黑暗的时期。秉志先生在京师大学堂(北京大学前身)预科读书期间,正值甲午战争和八国联军入侵北京后不久,民族危机日益加深,他以强烈的爱国心和正义感,积极投身爱国救国学生行动,反对帝国主义压迫,抱着“科学救国”的理想踏上了科学之路。

1909年,秉志先生考取第一届庚子赔款官费留学生,赴美国康奈尔大学留学。在康奈尔大学期间,秉志先生与一批志同道合的中国留学生走到了一起,作为中国科学社发起人和核心五董事之一发起组织我国最早的民间自然科学学术团体——中国科学社,并创办《科学》月刊。1915年1月,在秉志、任鸿隽、杨铨等留美中国学生的推动下,《科学》月刊创办,树起了“传播科学,求真致用”科学救国的旗帜,成为新文化运动不可分割的一部分,催生了“五四运动”的爆发。1915年10月,中国科学社在美国正式成立,以“联络同志,共图中国科学之发达”为宗旨,为科学家群体提供学术平台,助力国内以“赛先生”为旗帜的新文化运动,点燃“赛先生”的“星星之火”。

在美国求学期间,秉志先生把满腔爱国热忱化为学习的动力,立志科学救国、报效国家。他师从著名昆虫学家J.G.Needham教授,从事昆虫学研究,同时辅修脊椎动物学,发表论文三篇,成为我国近代昆虫学研究的先声,在我国近代昆虫学史上具有重要意义。由于成绩优异,1915年他当选为美国SigmaXi荣誉学会会员。1918年获博士学位,成为在美国以昆虫学论文获博士学位的第一位中国人。获得博士学位后,秉志先生到韦斯特解剖学与生物学研究所,跟随著名神经学家H.H.Donaldson从事脊椎动物神经学研究,发表了两篇论文,这两篇文章对小鼠交感神经的发育与性别关系颇有创见。

1920年冬,阔别祖国11年后,在“科学救国”思想的指引下,秉志先生受南京高等师范学校农科主任邹秉文先生之聘,回国任教,从此在秉志先生的带领下我国现代生物学发展展现出全新的面貌。当时,落后的中国既没有一个生物系,也没有一个生物学研究机构。仅是有的学校有博物系,教学与研究水平都十分落后。秉志先生应聘任教南京高师后,在农业专修科讲授普通动物学。1921年,秉志先生在南京高师创建了我国大学中的第一个生物系,并任系主任。生物系初建时,经费不足,无钱购置设备,秉志先生就发动师生动手制作,或用土产品改装。对必不可少的仪器,他节衣缩食,省下自己的薪金去订购。所有实验和研究用的标本,都是在连续两年的暑假里,由秉志先生亲自率领学生在极其艰苦的条件下远赴浙江和山东半岛沿海采集而来。

1922年,经过秉志先生与其他生物学家积极筹建,在南京成立了我国第一个生物学研究机构——中国科学社生物研究所。该所成立后在秉志先生领导下对我国动、植物资源进行了大量的调查研究,除开展形态学和分类学的研究外,还进行生理学、生物化学和遗传学方面的研究。其研究结果大多发表于生物研究所专刊《中国科学社生物研究所丛刊》上。该刊与世界各国五百余处研究机构相交换,使欧美各国生物学界对中国生物学渐有认识,中国人的研究能力由此得到国外生物学界的认可,为中国科学赢得了地位。这些都不能不归功于秉志先生卓越的领导能力、坚毅的精神和毅力。

1928年,秉志先生与植物学家胡先骕共同创建了我国第二个生物学研究机构——北平静生生物调查所。秉志先生任所长兼动物部主任,胡先骕任植物部主任。静生生物调查所的工作重点是北方动、植物调查,包括华北、东北、渤海等地区的动、植物资源调查、采集及分类学研究。1929年,秉志先生又协助创办中央研究院自然历史博物馆(后改名动植物研究所)和中山大学农林植物研究所。这些研究机构的建立,为中国生物学的发展奠定了基础。1934年8月23日,以秉志先生为首的30名著名动物学家在庐山莲花谷发起成立了中国动物学会,并举行了第一届年会。会议推举秉志先生为会长,决定创办《中国动物学杂志》,由秉志先生任总编辑。'

天下兴亡,匹夫有责

秉志先生是一位具有强烈民族气节和理想信念的爱国科学家。1937年,日本帝国主义的铁蹄蹂躏祖国大地。南京沦陷后,日本侵略者蓄意对秉志先生等科学家进行报复,把中国科学社生物研究所的图书、标本、仪器设备抢掠一空,并纵火将所有房屋烧为灰烬。那时,中央大学撤离南京,秉志先生因夫人病重未能随学校内迁,只得怀着满腔愤恨回到上海家中。回到上海后,他改名翟际潜,席不暇暖,即刻在中国科学社总社明复图书馆重建实验室,开展研究。1941年冬,“珍珠港事件”爆发后,日寇占领上海租界,中国科学社被迫停办,图书馆关门。鉴于秉志先生在我国学术界的名望,日本刊物《支那文化动态》对他的个人情况调查已久,并千方百计地找他,企图拉他出来任职。秉志先生不为日寇所用,蓄起胡须,“隐居”起来。他潜在震旦大学的实验室里闭门做学问,同时还在友人经营的中药厂里研究药材蛀虫。虽然“隐居”起来,但秉志先生始终牢记“天下兴亡,匹夫有责”。他用“骥千”的笔名(老骥伏枥,志在千里之意)每周写一篇短文,向进步的《大公报》投稿发表,以激励人民的抗战斗志。几个月后,他被汉奸追查,《大公报》也受到日寇警告。后来,他又换用“伏枥”笔名,在其他刊物上发表文章,评论时事,揭露敌人的滔天罪行,并热忱号召人民精诚团结,共同抵御外侮。他还著书鼓励人民在危难中应积极奋斗(书稿因无处付印,又保藏不慎,大半丧失)。在恐怖统治笼罩的上海,秉志先生敢于以笔作刀枪,英勇斗争,表现出了一个爱国科学家的凛然大义。

抗日战争14年,秉志先生被困上海,没有工资收入,全家生活极为艰苦。但他坚决拒绝敌伪利诱,始终保持着一个爱国科学家的民族气节。多亏有爱国人士以及苏北新四军设法接济,全家才未至断炊。那几年,他一直到处打听去后方的路线,可惜总是落空。有一次得知有一条从杭州入江西转重庆的路线,他立即出让房屋、家具,不料临行前传来消息说此路不通了,9个月的计划又成泡影。他曾无奈地说:“不求别人(指内地朋友)谅解,但求无愧我心。”

解放战争期间,秉志先生蔑视反动派及其权贵。他把那些在反动统治者面前摇尾乞怜的御用科学家称为“科学的罪人”。有一次,蒋介石托人邀秉志先生出任中央研究院职务,他对来客读了一段“北山移文”(《古文观止》中的文章,内容是讽刺贪图官禄者),表明自己不侍权贵,甘为平民的心迹。1934年夏,借中国科学社开年会之便,由秉志先生等人发起组织的中国动物学会在庐山举行成立大会。此时蒋介石偕同宋美龄也在庐山,蒋介石为笼络人心,举行游园会,招待中国科学社的科学家。有人希望秉志先生趁机与蒋介石晤谈,但他坚决拒绝,故意称病不去。他说:“生物研究所与我都穷,但要穷得有志气。”1948年,中央研究院在南京召开院士及评议员选举会议,将近结束时,蒋介石设宴,发来请柬,要求签注能否出席。秉志先生毫不犹豫,断然写上“辞谢”二字。在黑暗统治的岁月,秉志先生横眉冷对以蒋介石为首的反动政权,坚决不与之发生任何联系,表现了一个真正科学家威武不屈、富贵不淫、贫贱不移的高尚品格。

鸿儒硕辅,高山仰止

大半生亲历旧中国腐朽落后的秉志先生,在年过花甲之时,迎来了新中国的诞生。他满怀希望和激情,积极投身新中国建设发展大业中。1949年,秉志先生作为特邀代表出席了中国人民政治协商会议第一届全体会议,荣幸地参加了开国大典。他曾任华东军政委员会文教委员、河南省政协委员、人大代表和人民政府委员,以及第一、二、三届全国人民代表大会代表。

在担任全国人大代表期间,他不辜负党和人民对他的信任,认真履行人民代表的职责,提出各种建议。他的提案内容,除有关科学发展以外,还涉及国家法令制度(如渔猎法)、争取留学生回国、青年思想改造、环境卫生、公共交通、改良京剧、提倡火葬等事关人民群众生活的各方面内容。1952年前后,秉志先生目睹血吸虫病给人民带来的灾难,万分焦虑,当即给卫生部门负责同志写信反映情况,提出建议。第二年他又分别给毛泽东、朱德、周恩来写信呼吁,并随信寄去了自己关于消灭钉螺、杜绝血吸虫病的建议。1956年,中央防治血吸虫病小组成立时,毛泽东转去了秉志先生的建议。秉志先生对消灭钉螺、根治血吸虫病的建议,为国家打赢灭螺、灭血吸虫战役提供了可靠的科学依据。1956年10月,秉志、陈焕镛、钱崇澍、杨惟义和秦仁昌等生物学家在第一届全国人民代表大会第三次会议上提出了92号提案,建议在全国各省区划定天然森林禁伐区,以保护自然植被,供科学研究之用。随即国务院批准了该提案,并在广东肇庆建立我国第一个自然保护区——鼎湖山自然保护区。

秉志先生时时念及国家,以国家利益为最高追求。他深知人民江山来之不易,1950年抗美援朝战争开始,国家急需资金购买飞机大炮,秉志先生为了对国家尽自己的一份责任,将自己在抗日战争前节衣缩食在南京所置的四处房地产全部变卖捐献给国家。他的3000余册藏书,也早就留下遗嘱全部献给国家。

秉志先生学识渊博,研究广泛,治学严谨,鞠躬尽瘁,为创建和发展我国的生物科学事业奉献了一生。在50多年的科学生涯中,他发表各种专著、学术论文、科普文章共150余篇(册)。他在昆虫学、神经学、形态学、分类学、生理学、古生物学等领域均进行过广泛深入研究。他认为对待研究工作,必须具备“五心”:决心、信心、恒心、耐心、细心;必须要有不怕困难、不怕麻烦、不怕失败的“三不怕”精神;反复强调科学家的治学精神应为“公、忠、信、勤、久”五字。秉志先生认为,公、忠、信,尤其是信,是科学道德问题,研究科学的人,必须要有高尚的科学道德。勤、久则是成功之关键。在科学研究生涯中,他亲力亲为地恪守着这五个字。直到年逾古稀,秉志先生仍坚持每日工作8小时,而且经常带病工作。直到晚年,在实验过程中他仍亲自动手,尤其是关键性问题,更是反复试验。直到逝世的前一天,他还在坚持工作。他曾说:“我一天不到实验室做研究工作,就好像缺了什么似的。”秉志先生长期随身带着一张小卡片,右侧写着“工作六律”:“身体健康、心境干净、实验勤慎、观察深入、参考广博、手术精练”,下首为“努力努力、勿懈勿懈”;左侧写着“日省六则”:“心术忠厚、度量宽宏、思想纯正、眼光远大、性情和平、品格清高”,下首为“切记切记、勿违勿违”。这些正是他一生治学与为人的真实写照。

秉志先生一生曾在多所大学任教,在几十年里为我国生物学界培养了大批人才,直接或间接受过他训练的学生逾千,培养了许多不同专业方向的学生,其中成长为学科专家的便有数十人,桃李满天下。秉志先生对学生要求十分严格,特别是对年长的、造诣较深的早期学生。由于其言传身教,许多学生都秉承了他勤奋刻苦、持之以恒的学风,成长为动物学界的著名专家,如王家楫、伍献文、杨惟义、寿振黄、张孟闻、卢于道、张宗汉、郑集、张春霖、王以康、沈嘉瑞、陈义、欧阳翥等等。他们是20世纪我国教育界和科技界的重要骨干,为我国的教育和科学事业作出了重要贡献。原国家自然科学基金委员会主任陈宜瑜院士在为《秉志文存》撰写的序言中写道:“秉志创建的中国科学社生物研究所,至抗日战争之前培养或训练的生物学家计有百余人。当时在中国之动物学者,几乎都是出自秉志门下,诚不愧为中国动物学界的‘开山大师’。生物研究所的研究成果,使欧美各国生物学界对中国生物学渐有认识,生物研究所为中国科学赢得地位,不能不归功于秉志先生卓越之精神和毅力。”

鸿儒硕辅,高山仰止!秉志先生1935年被聘为中央研究院第一届评议员,1948年当选中央研究院院士,1955年当选中国科学院学部(生物地学部)第一届常务委员。中国科学院成立时,周恩来总理曾希望他出任中国科学院副院长,但他再三谦让,并推荐了更合适的人选。他淡泊名利、高风亮节的品格,备受同仁和晚辈的敬仰。

奋斗不息,生命不止!秉志先生把自己的一生献给了科学事业,献给了人民,献给了祖国。他是我国老一辈知识分子的优秀代表,他的科学成就将永远镌刻在中国乃至世界的科学史上!他勇攀人类科学高峰的精神,将激励我们一代代年轻的科学人接续奋斗,矢志不渝!

抗战期间,这所大学在外流亡十多年,还给四川留下了两所本科高校

在中国,没有一所高校像东北大学那样,成立没几年就流落异乡,成为中国大陆地区流亡时间最长的高校,但却一直行不更名、坐不改姓,后来不但迁回故土,还给寓居地四川,留下了两所重量级的大学。

1937年8月,因为日寇步步逼近,东北大学被迫从河南开封迁往陕西西安。在那之前的历史事迹,以及东北大学与张作霖、张学良父子的渊源,可参见拙作:东北三省黑吉辽,可是东北大学为什么要设在辽宁沈阳呢

东北大学老校门

从1931年九一八事变以来,东大已经流亡6年,辗转北平、开封、西安三地,成了没有根的浮萍,办学的图书资料仪器设备也流失大半,东北四省已沦陷多年,那东北大学为什么还不解散,或者改名呢?

西安事变之前,还有校长张汉卿力撑,而在1937年时,张将军已被蒋软禁,就连东北军,也被缩编拆解,调往了豫、皖、苏各地,这东北大学还能保留多久?

其实早在迁校前几个月,东北大学就已经被国府强制接收了,改名“国立东北大学”,两字之差,意味深长——从此,东大就是国府的手中卒了,指东打西悉听尊便。当时的国府教育部,也确实有意把东北大学停办了事,还有人提出,或者把东大搬迁到青海省,这其实跟停办也差不多,当时的青海一片不毛之地,东大真搬到那里,别说继续办学,根本就是活不下去。

东北大学继任校长:臧启芳

当时继任张汉卿为东北大学校长的,是经济学家、留美教授臧启芳。臧向国府直言:

如果取缔东北大学,就表明中国国民政府决定放弃东北,关系领土完整和国家主权的大事,绝不可违也!

据理力争之下,学校总算暂时保留下来,但到1937年年底,日寇开始轰炸潼关,一时间三秦震动。为了躲避兵锋,迁校的话题又被挑了起来,国府教育部向臧启芳下令,“命东大向青海迁移” 。老臧假如照此办理,那东大也就末日临头了。

臧启芳决不当历史罪人,他悄悄安排教务长兼法学院院长李光忠南下四川,寻找容身之所。

不得不说,李光忠去的真不是时候,在川中处处碰壁。

四川虽然是“天府之国”,但是当时半个中国都沦陷了,全国108所高校,就有48所内迁到了大后方四川, 说句实在话,大学师生不事生产,就是来吃饭的,川渝之地还支持了三百万壮士出川抗战,实在无力再消化东北大学了。

山穷水尽之际,一个川北穷县:绵阳三台县却主动提出,决定接收东北大学。 时任三台县长是北大毕业生、开明绅士郑献徵,关于接收东北大学一事,他在日记里这样说

三台虽然因为天灾缺吃少穿,但中国的未来需要大学生,所以三台人民愿意勒紧裤腰带,多添几百张嘴吃饭,这既是为了积蓄抗日的力量,也能为三台播下文化的种子。

时任三台县长郑献徵

那边厢,臧启芳校长也从国府西安行营主任蒋鼎文那里,求来了两万元的经费和区区15辆卡车,从1938年3月开始,组织国立东北大学师生,从西安南下,经宝鸡、汉中、剑门、绵阳,辗转来到三台。当年4月23日,郑献徵还在三台县城为东大组织了3000人的欢迎大会。

因为这一场先斩后奏,教育部部长陈立夫还很不满意,质询藏启芳说:

部中并未令东大迁川,你为何要暗地迁往三台?

臧启芳干成这件大事,也无所顾忌了,回答道,西安行营那边蒋主任催得紧啊,要是按照部里边的意思,去青海,交通不便咱也过不去,为了东大师生好,所以就入川喽,只要东大能保全,咱就任凭部里处分吧……

东北大学在三台县艰苦办学

陈立夫好在还明事理,也就没再追究,第二年,还把臧启芳从代校长转正,正式任命为国立东北大学校长。

东北大学在入关之前的全盛时期,有文法、理、工、农、医、教育六个学院,3000多在校生,一路颠沛流离到了四川三台,只剩下文法学院,师生总计500多人了。

然而一旦扎根下来,东大又休养生息慢慢恢复,扩充了理学院、商学院,增设了外文系、数学系、物理系、化学系、工商管理系、法律系等等,到抗战胜利时,建制为5院12系,学生人数达到700多人,成为一所学科相对完整的大学,且校内又聚拢起一批大师,如著名文学家,后任山东大学副校长的陆侃如、冯沅君夫妇,著名哲学家、后任湖南大学文学院院长的杨荣国,著名作家、后写下皇皇巨著《李自成》的姚雪垠,都先后来到东大任教。

姚雪垠

到抗战胜利后的1946年5月,东北大学终于结束16年流离生涯,分批迁回沈阳北陵的旧址,

从1938-1946年,东北大学常驻三台县8年,相比之下,当年在奉天(后称沈阳)建校后,办学时间也不过8年,而北陵新校区的使用时间,更是只有短短六年。

8年时间,足够送出5届完整的本科毕业生了,而且印上了深深的巴蜀烙印。

在川内有识之士的支持下,东北大学一部分师生留了下来,就在三台原校址上,创建了私立川北农工学院,下设农艺、农经、化工、土木、工商管理、数理、农田水利等共七个系。从系科设置上来看,称“农工”学院,名副其实。

原三台县的东大校舍

到1949年,私立川北农工学院经过合校之后,更名为私立川北大学,有文商学院、理工学院、农工学院,还增设了中文系、哲史系。到1950年,川北大学改为公立大学,当年8月从绵阳三台县搬迁到了隔壁的南充市, 根据国家建设的需要,又增设了水利、土木、化工、电机、采矿等5个专修科,学制一年。

1952年,轰轰烈烈的全国高校院系调整拉开帷幕,川北大学有进有出,吸收了四川大学和华西大学的部分系科,主要保留文史哲、数理化等基础学科,组建成为四川师范学院。

川北大学在南充的老校舍

到1956年时,因为国家建设的需要,四川师范学院一分为二,本科部分迁往了成都狮子山,仍然保留原校名;专修科的各专业留在南充的老校区,先是称南充师范专科学校,经过扩充后,在1958年改名为南充师范学院。

到了上世纪80年代,全国高校掀起了一股改名升格的浪潮,身在成都的四川师范学院也顺势而为,在1985年改名升格成了“四川师范大学”。

如此,“四川师范学院”的名号就空出来了。

于是在1989年,南充师范学院当仁不让,重新拿回了自己的老招牌,改名“四川师范学院”。

从历史传承上来说,川师大和川师院,是货真价实的俩亲兄弟,都是东北大学在四川留下的血脉,因此四川师范大学刚刚脱下的帽子,落到了南充师范学院头上,双方倒也没什么好顾虑的。

直到今天,四川师范大学的校歌,第一句就是:

白山黑水,

源远流长,

狮山灵秀,

哺育栋梁。

这里缅怀的,就是东北大学的学脉,从白山黑水来到成都狮子山下的那段历史。

不过老话说得好,每一个兔子,都有一个大国梦;而每一所“学院”,都有一个“大学”梦 。

到2003年,南充的四川师范学院经过努力,终于升格成了大学。不过当年,西南师范大学还在(2005年才合校为“西南大学”),这个帽子是没法抢的。于是川师院改了一个更加响亮的名号:“西华师范大学”,单单从英文名上看:China West Normal University ,比老大哥四川师范大学:Sichuan Normal University,要气势磅礴得多,甚至比教育部直属高校的西南师范大学,听起来还要高半头。

今天来看,东北大学在四川所传承的这两所大学,发展都还不错。

四川师范大学是省属重点大学,历史悠久、学科齐全,早已成为师范与非师范并重的多学科教学研究型大学,而强项仍为教育学、数学、中国语言文学等等传统师范类专业,近年来在各大排名榜上,差不多是150—200之间的位次。

而小弟西华师范大学,毕竟起步为专科学校,学术基础相对薄弱,近年来急起直追,目前还没有争取到博士点,政治学、生态学、中国语言文学等等是优势学科,近年来在各大排名榜上,差不多是250—330之间的位次,未来可期。

纪念雕塑

而当年三台县长郑献徵的善举,如今也收获了回报,四川师范大学和西华师范大学都将三台视为自己的发源地,70周年校庆时,还在原校址(现三台中学校园)立了纪念雕塑。 三台中学百年校庆时,东北大学副校长也来到现场,表明了学校的态度:

百万三台人民在当年养育了东大,如今的东大也应以自身的科技、人才、智力优势为三台建设和文化发展贡献一份力量。

相关问答

中国历史上有哪些巧合的出现改变了整个中国历史的发展过程?

四、汉朝与唐朝的巧合汉朝是中国历史上继短暂的秦朝之后出现的朝代,分为西汉(公元前202年~公元8年)和东汉(公元25年~公元220年)两个历史时期,后世史学...宇文...

①狄仁杰以资授汴州判佐,工部尚书阎立本黜陟河南,仁杰...

河南,仁杰为吏人诬告,立本惊谢曰:“仲尼云:‘观过,斯知仁矣。足下可谓海曲明珠...虽国之英秀岂少本立之类陛下何惜罪人而亏王法必不欲推问请曲赦之弃臣于无人之...

A.2月10日我国北方大部分地区迎来了降雪,对山东、河南、...

A.2月10日我国北方大部分地区迎来了降雪,对山东、河南、河北等数月未见一滴雨的...罪不容诛:诛:把罪人杀死。罪恶极大,杀了也抵不了所犯的罪恶。下列各句中,加...

河南毒王郭某鹏获刑一年半,你怎么看?

很高兴和大家探讨关于郭某鹏获刑一年半,我认为,役情期间,在党得正确领导下,全国人民万重一心,众志成城,抗击新型冠状肺炎,遵守国家法律,自作在家隔,科学...很高...

如何评价泰定帝也孙铁木儿?

从元世祖忽必烈称帝并改国号开始,到顺帝妥懽帖睦尔退出中原为止,元朝立国共98年,前后共经历过10位皇帝。在这些皇帝当中,最窝囊的皇帝非泰定帝孛儿只斤·也孙...

2017年部编本教材如何处理《出师表》之“南阳”?

答:我认为可能会有几下几种情况:1、南阳,郡名,治宛(今河南南阳),横跨今河南南阳和湖北襄阳部分地区。诸葛亮躬耕地有争议,2、南阳,地名,今河南南阳,诸...岳...

孩子老是拿不上学威胁我,让我无助,迷茫?-壹心理

我是心理咨询师冷月😊🍀作为家长,我能理解您现在的无助和急于得到帮助的心情。🍀15岁的孩子是处于人生的青春发育期阶段,这个阶段的主要特点是:身心...

世说新语方正12的翻译12杜预之荆州,顿七里桥,朝士悉祖.预少...

[回答]杜预到荆州去任职,出到七里桥,朝廷的官员全都来到这里给他饯行.社预年轻时家境贫贱,却喜欢当豪侠之士,得不到大家的赞许.杨济既是名门中的杰出人物,...

噤若寒蝉是什么意思-133****6169的回答-懂得

扩展资料:噤若寒蝉成语故事:汉朝时期河南尹杜密为官清廉,依法办事,因得罪了宦官而免职回到颖川老家,他对国家大事还十分关心,批评刘胜太守退职回家...

噤若寒蝉是什么意思-187****7041的回答-懂得

后比喻因害怕有所顾虑而不敢说话,含贬意。出自《后汉书·杜密传》:“刘胜位为大夫,见礼上宾,而知善不荐,闻恶无言,隐情惜己,自同寒蝉,此罪人也。”...